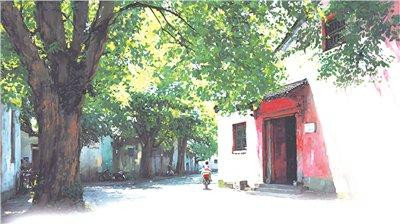

老槐树下,竹席铺展如茵,祖母摇着蒲扇讲古,风里裹着蝉鸣与栀子香——这是旧时光的追凉。而今空调房里偶觉燥闷,便寻一处街角公园,看孩童追着穿堂风跑,老人摇着折扇闲聊。浓荫未改,凉意流转。从井水湃瓜到冰镇汽水,从竹床露天到阳台小坐,变的是纳凉物件,不变的人们在暑热里对一抹清风的期盼。

盛夏蝉鸣撞开长安城门,西市青石板蒸腾着白气。胡商卸下汗湿的骆驼背囊,忽见酒肆门前摆着半人高的青铜方器。店家掀开顶盖,森森寒气漫向青铜器表面盘踞的饕餮纹——这便是汉代《周礼》所载“以鉴取冰,以御温气”的冰鉴,腹中正卧三尺寒冰。

青铜腹中的三尺寒冰

□余娟

冰鉴是贵族阶层的时令权杖。隆冬渭河冰封,凌人持青铜冰镩凿取三尺见方的冰砖。冰屑飞溅如碎玉,壮汉们呼喝着将冰砖拖上草垫,运往终南山阴的冰窖。窖深十丈,冰砖夹着新鲜稻草层层叠压,覆以厚土夯成山丘。待暑气蒸腾,窖门开启时竟有白雾倒涌而出,恍若打开了寒冬的封印。

长安贵胄的消夏秘事藏在冰鉴夹层。外层置冰,内胆盛酒,寒气穿透青铜壁沁入酒浆。曾出土的汉代“君幸酒”漆耳杯,杯底尚存冰镇梅渍。更精妙者在冰鉴顶盖凿孔,冷气自孔中袅袅升腾,宴席间恍若薄雾萦绕。东汉张衡《七辩》所记“玄酒白醴,冰室洞开”,恰是这般仙宫景象。

市井百姓自有消暑法门。东西二市的饮子铺前青旗招展,伙计持长柄铜勺敲击冰鉴:“冰屑麻节饮——解暑第一等!”铜勺刮过冰面,雪白沙沙落进粗陶碗。浇上乌梅熬煮的赤红浆汁,再撒一把捣碎的鲜薄荷。汗流浃背的贩夫仰脖灌下,喉结滚动间,冰粒在齿间迸裂的脆响清晰可闻。

西域驼铃摇来胡人冰酪。大食商人支起三足铁镬,将酸奶与碎冰搅作雪泥,盛在雕花木碗里叫卖。诗人元稹笔下“冰含玉壶浆,酥凝琥珀光”,正是此物。新疆阿斯塔那唐墓出土的木碗,碗底凝着千年未化的乳白冰渍,考古学家尝说此乃冰酪残痕。

最奢侈的冰馔当属“雪霞羹”。取六月新莲捣汁滤清,注入玉碗冻成胭脂色冰膏,再覆以冰镇牛乳凝成的雪顶。五代词人毛文锡《纱窗恨》中“水晶盘里玉莲汤”,描摹的便是这道冷馔。洛阳古墓壁画中,侍女捧着的琉璃盏里红白相叠,恰似朝霞映雪。

唐人消暑尤重声响意境。曲江池畔的富户将冰砖悬于水榭檐下,冰水滴落青瓷缸,叮咚声应和着池畔蛙鸣。白居易诗云“坐把蒲葵扇,闲吟三两声”,摇扇的间隙,冰滴敲打瓷器的清音已化入吟哦的平仄。

当冰箱成为现代人家中静默的金属棺椁,冰鉴的青铜饕餮早化作博物馆玻璃后的标本。可每至溽暑难耐时,舌尖总会无端泛起某种记忆:那是铜勺刮过冰面的沙沙声,是陶碗外凝结的水珠滑落掌心的凉,是乌梅汁渗入冰粒时泛起的淡紫烟霞——原来三尺寒冰封存的,是整个华夏文明从未冻结的清凉基因。

它教人懂得,在沸腾的熔炉中,生命自会寻得喧哗与静默间的平衡;于那最饱满的热力尽头,总有一抹清洌,正从时光的井底悄然升起。

暑气里的静默与喧腾

□孙福攀

伏天的酷热,自有其喧闹的伴唱。蝉声成了此时最执着的主角,它们从浓密树冠中汹涌而出,声浪如一张无形的大网,密密地笼罩着整个天地。槐树的浓荫之下,狗儿慵懒地摊开四肢,伸着舌头,在热浪里徒劳地喘息;连野猫也蜷缩在石阶的角落里,一动不动,眼睛半闭,沉入昏昏欲睡中去了。然而,这炎炎之下,却深藏着万物奔涌生长的生命冲动:田野里,玉米秆在热风中挺立,节节拔高;稻谷正默默汲吮着地下的热力,努力催谷,孕育着未来的沉实丰盈。

村中的老井,此时也成了忙碌之地。刚摘下的西瓜沉入清凉的井水,仿佛被这幽深的凉意安抚。西瓜被捞出切开,红瓤黑籽,清凉沁人,瞬间驱散了周身燥热——井水的凉意与瓜瓤的清甜交汇,是伏天最朴素而珍贵的慰藉。

《东京梦华录》曾记载宋代都城中伏的街巷:“巷陌路口,桥门市井,皆卖……冰雪凉水”,市井的喧嚣与消夏的智慧交织在一起。这份千年流传的伏日图景,至今依然生动:午后树荫下摇着蒲扇的老者,巷口追逐嬉闹的孩子,还有那碗里浮沉着的冰镇绿豆汤……每一幅画面都是中伏光阴的鲜活注脚,在酷热中透出坚韧生活的恒常气息。

三伏时节,热浪如沸,是天地间一场最盛大的蒸腾仪式。它并非煎熬的尽头,而是生命在极致温度中的一次深沉吐纳。于蝉鸣的喧嚣里,于农人俯身的辛劳里,于一块井水镇过的清凉瓜瓤里,中伏悄然传递着自然的玄机——极热之中蕴藏生长,至阳之刻催生阴凉。

恰如谚语所道:“中伏雨如金”。这熔金般溽暑的极致灼烧,最终亦为秋凉之始悄然积蓄伏笔。伏天之热,便这样带着喧嚣与静谧的辩证法,刻入我们关于夏日的记忆年轮。

在平均寿命仅四十余岁的南宋,陆游却活到了八十五岁高龄,这与他独特的避暑消夏智慧或许有着千丝万缕的联系。

陆游的避暑消夏之道

□聂顺荣

陆游对居住环境的选择十分讲究。在《秋怀》中他写道“城市方炎热,村墟乃尔凉”,直白地表明自己常去往乡野村落避暑,乡村的宁静与凉爽和城市的喧嚣炎热形成鲜明对比。其故居三山靠近盛产杨梅佳品的湖塘,从他的诗句“今年项里杨梅熟,火齐骊珠已满盘”,可以知晓他不仅能享受乡村的清凉,还能品尝到新鲜的消暑水果。水边也是他钟情的纳凉之地,“暑气方然一鼎汤,聊呼艇子夜追凉。两桨去摇东浦月,一龛回望上方灯”,三山故居在东浦,他时常泛舟江上,利用水汽蒸发降温,享受夜晚江面上的徐徐凉风。而在《夏日》里的“柴扉昼掩竹林幽,坐使炎天变素秋”,以及《东湖新竹》的“清风掠地秋先到,赤日行天午不知”,展现出他对竹林的偏爱,竹叶的茂密遮挡阳光,释放的水汽更让周遭凉爽宜人,仿佛炎炎夏日转瞬变成了凉爽的秋天。

古人夏日还会使用瓷枕、竹席、凉榻、竹夫人等清凉之物,陆游也不例外。“更著高安竹根枕,不妨专享北窗风”,出自《北窗》,体现出他用竹根枕高枕迎风的惬意;“堂中无长物,独置湘竹床”,这句来自《薄暑》的诗,表明“湘竹床”这种凉榻成为他夏日休息的好地方;他喜爱用“蕲州簟”,“嗜眠但喜蕲州簟”(《夏日》)“珍簟含风来远饷”(《谢徐志父帐干惠诗编》),这是当时产于今湖北黄冈一带的竹席,被他视若珍品,在诗中自注“去岁叶正则饷蕲簟,得以御暑”,既因它消暑效果好,也饱含对朋友赠予清凉的感激。还有那“床空新聘竹夫人”(《初夏幽居》)的竹夫人,形似竹笼,浑身孔隙,睡觉时抱在怀中,既免除肌肤紧挨的黏热,又便于空气流通,为他的夏日睡眠增添一份凉爽。穿着上,陆游会用白葛、黄缣、轻罗等布料制作暑服,“白葛预裁充暑衣”(《春晚村居杂赋绝句》)“暑服黄缣制”(《小疾谢客》)“轻罗叠雪出鸣机”(《岳池农家》),这些材质轻、透气性好的布料,让他在夏日体感凉爽。

在饮食方面,陆游的选择充满生活气息。除了前文提到的杨梅,从“桑落香浮槲叶杯,甘瓜绿李亦佳哉”(《书怀绝句》)“驰骑远分丹荔到,大盆寒浸碧瓜香”(《病中久止酒有怀成都海棠之盛》)这些诗句可知,他还食用各种瓜果、李子、荔枝等消暑。他还会自制“槐叶冷淘”,其做法大致为采青槐嫩叶捣汁和入面粉,做成细面条,煮熟后放入冰水中浸漂,其色鲜碧,然后捞起,以熟油浇拌,放入井中或冰窖中冷藏,食用时再加佐料调味,成为令人爽心适口的消暑佳食。

当然,陆游最独特的消暑智慧,在于他“心静自然凉”的心境修炼。“暑用酒逃犹有待,热凭静胜更无方。空斋一榻翛然卧,闲看衣篝起篆香”,此句出自《夏日》,当外界暑气难耐,他选择回归内心的宁静。在书斋中,铺开纸砚,提笔写诗,墨香与松烟的气息萦绕,笔尖划过宣纸的沙沙声,让他的心瞬间平静。他也会在蝉鸣流水声中入定,从诗句“蝉声晚愈壮,藕花凋更香”(《池亭夏昼》)中,便能体会到他刻意为之的精神内守,降低代谢产热,将道家“心静自然凉”的智慧融入日常生活。

科技是个好东西,有了空调,夏天不热,冬天不冷,人们纳凉也无需再借助大自然的清风或者狂风,这是一件好事也是一件坏事——一方面,空调、电扇消去了暑意,但另一方面,它也消去了人们对于“凉风徐来”的期盼。

开轩纳微凉

□潘玉毅

汉语里有个词叫“疏桐流响”,其实树本是没有声音的,但树上的鸣蝉有。而在夏日,这响声绵密如雨,随之而来的是三伏天的浓浓暑意。

如果有人问现代人如何避暑,我想现代人一定会有很多种回答,比如飞去避暑胜地,比如躲到空调房里,比如关了电灯开了电扇躺在浴缸里吃着冷饮看着平板。但若是有人说将窗户打开,让外面的风跑进来,以此达到纳凉的目的,想来会遭到很多人的嘲笑。

空调、浴室虽然凉快,可是我们拉上窗帘关上窗户的同时,也拒绝了许多窗外的风景。相比之下,开窗纳凉虽然显得很不上档次,却要有意思得多,不然千年前的古人也不会反复咏叹诸如“仲夏苦夜短,开轩纳微凉”“轩窗避炎暑,翰墨动新文”之类的诗句了。轩窗多半还是临水的,入夜时分,水石相击,琤琮之声不绝于耳,连梦境都被附着上了“清泉石上流”的丝丝写意。

开窗纳凉,灯是开不得的。开了灯,窗外的蚊子虫子便会凑近来,趴在玻璃上、纱窗上,它们是最喜欢凑热闹的,哪里有光就往哪里钻,几只甲壳虫、哑蝉还拼命地敲窗,想要住进屋里来。

凉,不只是肌肤的一种触感,更多的是人自心头流露的一种情态,是谓“凉意”。初时,稀稀疏疏的晚风里还带着些微白昼的热气,当自然风不够的时候,我们就摇摇大蒲扇和用硬板纸折的小扇子,鼓噪一点“人造风”,但吹着吹着忽然就觉得凉快了,这时,便想把门窗都打了开来,让空气能更流通些。一缕缕风透过纱窗,吹在人身上,三分清凉七分自适,远比空调里吹出来的有意思得多。

开轩纳微凉,除了微凉,还有提着灯笼的夜行者——萤火虫,在菜地里来回逡巡;还有自带低音炮的歌者——青蛙,在长满荷叶和滴水观音的池塘里互相拉歌;还有满天的月光、星光,在城市里还有五光十色的街灯。可最让人难忘的是苏东坡的那几句小词:“夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。”原来,开窗纳微凉时竟还可以如此深情。

画一个夏天

□郑显发

先蘸最亮的一管柠檬黄

刷在上午九点十五分的云角

让光线像刚拆封的汽水

刺啦一声——

喷得满街都是跳跃的碎银子

再调湖蓝与钴蓝,一笔叠一笔

把河面涂成倾斜的天空

让会潜水的柳叶鱼

把白云叼进更深的水纹里

只留下晃动的蝉声

像钉子,敲在越来越烫的空气里

给每一片树荫兑半勺墨绿

好藏住刚偷吃完西瓜的风

它嘴角还沾着细小的黑籽

和七岁半的笑声

一起跌进奶奶的竹椅吱呀声里

最浓的一笔要留给傍晚:

把整罐橘红泼向屋顶

让晚归的燕子

用尾尖蘸着霞光

修补被烈日烤脆的炊烟

补好了——

就顺势把整幅夏天

折成一枚邮票

贴在夜色的信封上

寄给明年此刻

仍在舔冰棒的你